という疑問はありませんか?

けっこう大掛かりな作業なので、ある程度の計画性をもってやりたいところですよね。

なんてことにならないように、上手くいく順番やコツを紹介しようと思います。

- 全体像をイメージする

- 断捨離をする

- イメージを設計する

- 掃除をする

- 配置換えをする

- 小物を整理する

1.全体像をイメージする

最初のとっかかりは「全体像をイメージする」こと。

いきなり家具を移動してはいけません。

冒頭にも書いた通り、思い付きで行き当たりばったりで家具を動かしてしまうと、収拾がつかなくなるので要注意。

思い付きで模様替えできるのは、慣れている人やコツを熟知している人です。

どこまでやるのかを決める

「さぁ掃除するぞ!」と思った時、頭の中で無意識に

ここら辺まで掃除する

徹底的にキレイにする

軽く掃除する

といったことを考えると思います。

大掃除なのか、週末のしっかり目の掃除なのか、日々の軽い掃除なのかによって、心構えもまるで変わってきますよね。

模様替えも同じく

どの程度お部屋を変えるのか

といったことを最初に決めておこう。

3段階の「真ん中」がおすすめ

- 簡易的:気分転換の配置換えや、雑貨・カバー類・飾りなどの変更

- 中程度:今ある家具類を中心に、より広く、より快適な空間づくりを目指す

- 徹底的:インテリアのテイストまで考え、まるで別の部屋のようにする

上から順に「普段のお掃除」「週末の気合の入った掃除」「年末の大掃除」といったイメージです。

簡易的な模様替えなら、順番の「2・4」は飛ばして大丈夫。

「1・3・5・6」だけを実行していこう。

- 全体像をイメージする(現段階)

- パス(断捨離をする)

- イメージを設計する

- パス(掃除をする)

- 配置換えをする

- 小物を整理する

ちなみに徹底的な模様替えは、雰囲気に合った家具の大幅な入れ替えなど、金銭面も含め難易度が格段に上がるので、このページではパス。

ここでは中程度の模様替えを中心に紹介していきます。

今ある家具を中心に配置換えや整理などを行い、場合によっては家具を新調し、気持ちも新たにスタートできるようなイメージですね。

2.断捨離をする

模様替えを一番難しくするのは、実は「物が多いこと」だったりします。

部屋が狭いという悩みを持っている人も多いと思いますが、部屋を広くすることはどうしてもできないので、まずは物を減らす努力をしよう。

ただ

ゴチャゴチャしている方がにぎやかで好き

など、好きな雰囲気には個人差があるので、あまりストイックに減らす必要はありません。

断捨離のコツ

実はぼくも物を捨てるのが苦手なタイプです。

なのでミニマリストである「しぶさん」という方の意見を調べたので参考にしてください。

1.朝起きてすぐに物を捨てる

帰宅後などは「疲れたから明日やろう…」などと言い訳を作ってやめてしまう。

朝とか午前中のうちに掃除をして、ごみの収集が来る前に思い切って捨ててしまおう。

2.買い戻せるものから捨てていく

物が捨てられない人は取捨選択が上手くできないので、最初は思い出の品系は避けるべし。

お金がかかる可能性はあるが、まずは買い戻し可能な物を先に取捨選択していこう。

3.迷った時点で捨ててOK

これかなり多くの人が実行できないかもと思いますが、ミニマリスト曰く「本当に必要なら迷うこともない」ということです。

つまり「迷った時点で不要」という発想ですね。

ある種の勇気が必要なんでしょうか、ミニマリストになるためには。

4.なぜ捨てるのかをハッキリさせる

- セールに釣られて買ったけど本当は大した欲しくなかった

- 色が明るすぎて自分には似合わない服だった

など、理由を明確にすることで、捨てる行為が自分の成長につながる。

今後、捨てるであろう物を買う機会を減らすことができるというわけですね。

5.捨てたくない物は捨てない

大事な物を捨てる必要はありません。

「不要な物を大事だと思い込んでいる」ということに気付こうというわけですね。

名言です。

3.イメージを設計する

模様替えという作業は、ほぼほぼこの設計という作業で成功か失敗かが決まります。

なのである程度の時間をかけ、じっくり考えていこう。

ステップは3つです。

- コンセプト・目的を考える

- 平面図(2D)を書いてみよう

- 高さ(3D)をイメージしよう

1.コンセプト・目的を考える

模様替えをしてどんなお部屋にしたいのかを決めよう。

可愛い雰囲気にしたい

風水的に良い部屋にしたい

先に書いた通り、ここで「アジアンテイストにしたい」といったテイストを目的にすると、合わせる家具の色や形状など難易度が上がるので、このページでは割愛します。

「可愛い雰囲気」とか「シックな感じ」といった程度に抑えておこう。

また、単に「気分を変えたい」という理由だとしても、ゴールを決めないと進む方向も決まりませんよね。

気分転換の場合は、一番やりたいことが何かを考え、それをやるためにはどんな部屋だといいのかを考えよう。

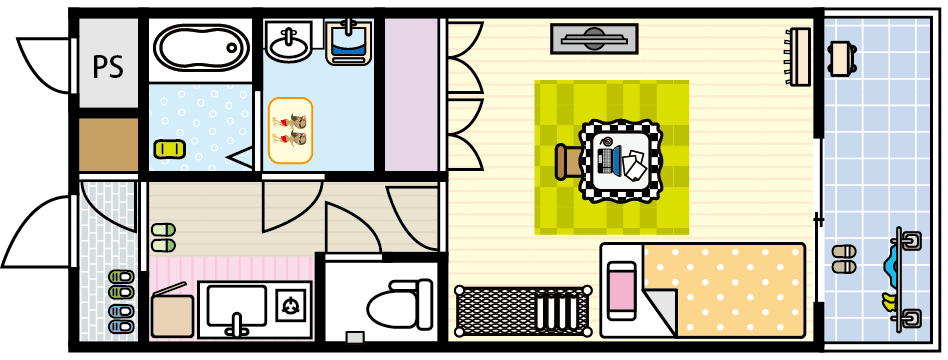

2.平面図(2D)を書いてみよう

家具のレイアウトを考えるなら、メジャーが必須。

ザックリ手書きでも大丈夫なので、お部屋のサイズ感や家具の寸法を紙に書き出してみよう。

こんなにキレイな必要はありませんが、縮尺の合った「お部屋」と「家具」の図面を印刷し、パズルのように合わせながら検討できれば理想です。

ポイントは

- よりお部屋が広くなる配置はないか

- 暮らすうえでの動線は問題ないか

- 窓やコンセントの位置は問題ないか

といった点に気を付けることです。

大きい家具や、大好きな趣味にとって大事な家具などを優先的に配置し、あとはパズル感覚で合わせていこう。

送られてきた画像を印刷すれば、簡単に縮尺の合った平面図で検討することができます。

家具の寸法も合わせて教えていただければ、印刷したものを切ってレイアウトを考えることも可能ですよ。

3.高さ(3D)をイメージしよう

頭の中でイメージできる人は、目をつぶって想像力を働かせてみよう。

あまりに違和感のある感じじゃなかったら、特に気にする必要はありません。

イメージするのが苦手な人は

- 床生活メインの場合:高さ100cm以上の家具

- ソファを多用する人:高さ150cm以上の家具

をピックアップし、リラックススペースに隣接しない配置を考えてみよう。

- ベッドの枕元のすぐ横に高い本棚やワードローブがある

- 座卓とハイタイプのテレビボード・大型TVを合わせている

- ソファなしリビングのすぐ横にダイニングテーブルがある

リラックス空間の近くに高さのある家具があると、心理的に落ち着くことができません。

顔を家具にぶつけてしまうかも…

ということを無意識に感じてしまい、リラックスができないんですね。

このような配置はできるだけ避けよう。

また、高さに関しては次の2点も要注意です。

- ある程度の視線の抜け感はあるか

- 床の大部分が隠れてしまってはいないか

ある程度の視線の抜け感はあるか

抜け感とは、視線を遮るものがあるかどうかという意味合いです。

高さのある家具が壁際にあれば視線を遮ることはありませんが、真ん中にあると抜け感がなくなり

窮屈さ

を感じてしまいます。

- 床に座った時

- ソファに座った時

- ダイニングチェアに座った時

- キッチンに立っている時

- 部屋に入ってきたとき

など、メインとなるシチュエーションで確認していこう。

床の大部分が隠れてしまってはいないか

家具の高さを抑えることは、落ち着いた空間作りにプラスに働きます。

注意したいのは、家具の「脚」。

家具全体でドンと置くタイプの家具は安定感があるメリットはありますが、床が見えなくなります。

脚付きの家具は、視覚的に華奢な印象がありますが、床が見えます。

床が見える面積が多いほど、実はお部屋が広く感じるというある種の錯覚があるんですね。

高さを意識するときは、その辺も考慮するとより広々した雰囲気のお部屋づくりができますよ。

4.掃除をする

これは

という意味です。

配置換えをしながらの掃除は必ず出てきますが

- 棚の裏側

- ソファの下

- テレビボードの裏側

など、移動しながらの掃除はホコリの多い箇所ばかり。

全部いっぺんに掃除しようとすると「配置換え」という力仕事もあるので、なかなか大変です。

できれば先に掃除できる部分は、予め終わらせておこう。

5.配置換えをする

さぁ、本番です。

実際に家具を動かし、作成したイメージ通りに仕上げていこう。

既存の家具をよける

↓

そこをしっかり掃除する

↓

置く予定の家具を設置する

の繰り返しで進めていけば、少しずつ完成に近づいていくはずです。

配置換えのコツは

- 仮置きスペースを意識しながら動かす

- 移動と拭き掃除を同時に行っていく

- 部屋の奥から仕上げていく

という3つがポイントです。

仮置きスペースを意識しながら動かす

新たに置きたいスペースには、既存の家具が置いてあります。

それらを「一時的に置くスペース」を意識して動かしていくことが大事。

小さめの家具や小物は、別のスペースにあらかじめよけておこう。

重い家具を簡単に移動させるコツ

模様替えはけっこう一人でやるほうがスムーズに進みます。

(自分だけで終わらせなきゃという意識になり、集中力も増すから…でしょうか)

そこで一番のネックになるのが「重い家具の移動」。

床にキズを付けないコツは

事です。

使いやすいのが「段ボール」。

段ボール箱を分解し、二枚重ねにし、移動する家具の片側を乗せます。

自分はその反対側を持ち上げ(半分だけなので簡単に持ち上がります)スーッと滑らせることで、楽に、キズつけることなく移動できます。

また、百均に行けば家具を簡単に動かすアイテムも売られているので、事前に用意しておくと安心ですよ。

移動と拭き掃除を同時に行っていく

家具を動かしたときは、掃除のまたとないチャンス。

掃除機はもちろん、できれば水拭きもしておきたいところです。

その頑張りが、後々のキレイなお部屋に必ず貢献してくれます。

完成を急ぎたい気持ちをグッとこらえ、しっかり掃除していこう。

部屋の奥から仕上げていく

奥から手前という順で、一つずつ仕上げながら進んでいこう。

手前側や大きい家具を先にやってしまうと、仮置きや移動ができなくなってしまいます。

掃除に関しても、手前を先に掃除してもすぐにホコリが舞って汚れてしまいがち。

効率や二度手間を避けるため、奥の角から手を付けて進めていくのがポイントです。

6.小物を整理する

ここまで来たら、終わったも同然。

後は、先によけておいた小さめ家具を配置し、雑貨や小物などを置けば完成です。

お部屋中にホコリが舞っているはずなので、窓を開けてしっかり換気をしよう。

翌日の朝一で仕上げの掃除機をかけ、家具の「天板」だけ拭き掃除するとキレイに仕上がります。

舞ったホコリが寝ている間に着地するため、朝一は掃除機や水拭きの効果が高い。

先に窓を開けてしまうとせっかく着地しているホコリが舞いあがってしまうので

掃除機がけ&拭き掃除 ⇒ 窓を開けて換気

という順番で仕上げよう。

まとめ

模様替えはけっこう大変な作業ですが、難しいものではありません。

「慣れ」や「コツをつかむ」と、案外パパッとできます。

同じ部屋にも関わらず気分も新たにリフレッシュするので、とっても気持ちがいいものです。

苦手な人もぜひトライしてみてください。